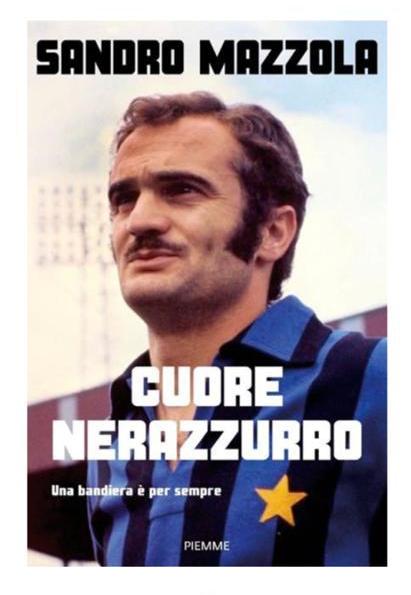

27-5-64 finale Coppa dei Campioni fra Inter- Real Madrid: la doppietta prevista da Gianni Brera, le lacrime a Lisbona, le 3 “M” Mazzola-Moratti-Marotta, Lukaku, Angellilo-Icardi, il tentativo di portare Berlusconi all’Inter, non mollare San Siro, il mondo arabo nel calcio, Jair il compagno di squadra ideale, “Cuore Nerazzurro” di Sandro Mazzola ed. Piemme un gran libro bello come un grande goal, il messaggio e…

PER LA VISIONE CLICCARE NEL LINK CHE SEGUE

L’intervista del Notiziario al campione Sandro Mazzola. “Cuore Nerazzurro”, una bandiera per sempre

NOTIZIARIOEOLIE.IT

10 AGOSTO 2023

8 SETTEMBRE 2023

di Michele Giacomantonio

Salina conquista l’autonomia amministrativa

La specificità di Salina

Santa Marina Salina

Diversa ancora era la situazione di Salina[1] che merita una analisi specifica. Alla fine degli anni 50 del XIX secolo – osservano Saija e Cervellera -, la comunità salinara è economicamente ben strutturata ed in forte espansione. Si annotano più di 4,500 abitanti e in notevole incremento appaino matrimoni e battesimi. La costruzione di nuove case procura occasioni di lavoro, ma l’attività che più di ogni altra assorbe manodopera è la cura dei vigneti, attirando operai agricoli specializzati e braccianti dalla Sicilia e dalla Calbria, molti dei quali trovano, poi, stabile dimora sull’isola, ed “impiego nelle marine attività”[2]. Agricoltura, produzione di vino e malvasia, costruzione di navigli, e commerci questi sono gli ingredienti dello sviluppo di quest’isola. Così le case sparse, che erano ancora la sua caratteristica all’inizio del secolo già nel 1854, in conseguenza proprio dell’incremento degli scambi e dei commerci e della rivalutazione del prezzo del vino, lasciarono il posto, come annota Luigi Salvatore, ad una forte espansione edilizia segno di una nuova agiatezza della popolazione[3].Continuano ad essere carenti le strade di comunicazione interne ed i collegamenti fra le frazioni dell’isola sono esclusivamente marittime.

Molti terreni di Salina, la maggior parte degli incolti produttivi appartavano alla mensa vescovile ed erano concessi in enfiteusi o comunque in affitto. Ma all’inizio dell’800 sembra che questa pratica cada in disuso ed i discendenti degli originari concessionari espandono – soprattutto sotto la spinta dei guadagni provenienti dalle culture vinicole – i propri possedimenti e cominciano a disboscare i terreni incolti senza chiedere autorizzazioni. Il vescovo Tasca, pur nel breve periodo in cui governò la diocesi, protestò presso il governo borbonico e questo nel 1827 ordinò il sequestro dei prodotti dei terreni illegittimamente disboscati, il divieto di ulteriori coltivazioni e il rimboschimento dei terreni usurpati. Ma l’applicazione del provvedimento incontra forti ostacoli per cui si instaura un braccio di ferro fra civica amministrazione e vescovato. Sembra che si arrivi ad una composizione nel 1838 col vescovo Portelli ma le tensioni si riaprono con i vescovi Proto e Attanasio.

Nella seconda metà dell'80 si avvia un disboscamento per fare spazio all'agricoltura.

L'obiettivo dell'autonomia

Ora i borghesi di Salina non rivendicano più solo il possesso delle terre ma anche l’autonomia amministrativa da Lipari. Viene sottoscritta una petizione, discussa nel decurionato liparese nella primavera del 1855, con cui, sottolineando la sordità dei pubblici amministratori dinnanzi alle cresciute esigenze di Lipari per via dell’impetuoso sviluppo, chiedono all’Intendenza provinciale di promuovere l’erezione in un unico Comune autonomo delle isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. Il parere è sfavorevole e continuò ad esserlo anche nel 1858 e nel 1859 alle ripetetute reiterazioni della petizioni. Nel 1860 il giudizio negativo viene motivato “per le misere condizioni in cui in atto trovansi le diverse isole che vorrebbero riunirsi in Comune, mancando affatto di personale, di mezzi, di quella esistenza morale che desiderano”[4].

Le cose cambiano con l’unificazione del Regno a cominciare dalla legittimazione dei terreni usurpati e circa il rifiuto di pagare le decime gravanti sui territori di Salina per via delle vecchie concessioni, alla luce dei decreti del prodittatore Modini dell’ottobre 1860 che abolisce le decime sacramentali e converte in canone quelle dominicali[5]. Comunque il decreto non sana il conflitto perché il rifiuto non può essere unilaterale ma, il suo fondamento, va accertato giudizialmente. Il vescovo Ideo avanza opposizione richiedendo alla commissione provinciale la conversione in canone dei censi sulla base dei titoli che presenta. Ma l’accertamento giudiziale è difficile e la questione va avanti stancamente mentre gli eoliani decidono di chiudere le porte dei magazzini agli agenti vescovili.

Il notaio Domenico Giuffré primo sindaco del Comune di Salina.

A questo punto, su iniziativa di alcuni giovani salinari capeggiati da Domenico Giuffré che studiava a Napoli giurisprudenza, ripropongono la richiesta di autonomia amministrativa ma questa volta la avanzano per la sola isola di Salina innestandola sulla base della polemica relativa alla spese per opere pubbliche in relazione ai carichi fiscali. I salinari reclamano che l’amministrazione di Lipari non ha alcuna sensibilità per il problema delle scuole e per le opere di difesa dell’abitato della loro isola. Comunque il 4 luglio 1863 il consiglio comunale respinge la richiesta di autonomia . I salinari però non si arrendono e malgrado il voto contrario, inoltrano ugualmente la richiesta al Prefetto e quindi al Consiglio provinciale di Messina che la esamina nella seduta del 17 novembre.

Contro la richiesta parla il liparese Natoli che sostiene l’assoluta incapacità degli isolani di amministrarsi convenientemente proponendo una mediazione. Salina continui a dipendere la Lipari ma il Sindaco nomini un assessore delegato che risieda a Salina[6].

Il prefetto si schiera per l'autonomia

A favore dell’autonomia di Salina parlò invece il prefetto Vittorio Zoppi che rimproverò Lipari di non avere mai fatto nulla per le isole ma di non curare nemmeno adeguatamente le esigenze dell’isola maggiore. Infatti si è finora disinteressata dell’istruzione pubblica e non ha aggiornato le liste elettorali dimenticandosi addirittura di rinnovare il Consiglio Comunale. Quanto alla incapacità dei salinari di amministrarsi, se è problema di censo perché sarebbero pochi quelli che pagano le 15 lire richieste si può osservare che essendo gli abitanti del comune di circa 4 mila il censo richiesto è inferiore, inoltre la nuova legge stabilisce che in casi particolari si può far parte del collegio elettorale anche con un censo più basso. Infine non si può dire che uno non è capace di amministrarsi se non è messo alla prova e potrebbe anche darsi che inizialmente si commettano degli errori ma bisogna puntare sulla capacità di autocorreggersi e nel giudizio della pubblica opinione[7].

L’intervento del prefetto è determinante e il consiglio vota favorevolmente col solo voto contrario di Natoli. La delibera viene trasmessa al governo e questo il 3 febbraio del 1867 firma il decreto di fondazione del comune delegando la borgata di Santa Marina Salina a svolgere le funzioni capoluogo[8].

Il nuovo comune nasce nel pieno dell’espansione economica e demografica . Ed anche se ci sono contrasti fra Santa Marina e Malfa sulla nomina del sindaco e la localizzazione del municipio i passi in avanti si vedono immediatamente. I progressi si riscontrano soprattutto nel campo delle scuole, quindi arrivano due uffici postali, il telegrafo, la stazione dei reali carabinieri, il magazzino vendita tabacchi con rivendite in tutte le frazioni, la delegazione di porto viene elevata al grado di ufficio dipendente e comincia ad assolvere i compiti di controllo e di regolamentazione delle attività della locale gente di mare.

Se si vuole valutare comparativamente lo sviluppo della marineria commerciale nelle tre isole maggiori – Lipari, Salina e Stromboli – si può notare che nel rapporto stazza-numero dei velieri, la flotta di Salina appare complessivamente equivalente a quella di Lipari[9].

Malfa aspira ad essere il capoluogo dell'isola e del Comune

Una volta ottenuta l’autonomia amministrativa alla conflittualità tra Salina e Lipari si sostituisce quella fra S. Marina da un lato che è il capoluogo designato dal decreto e Malfa e Leni dall’altra che vorrebbero spostare a Malfa la sede municipale. Ed approfittando del fatto che in Consiglio comunale le due frazioni hanno 12 consiglieri contro gli otto di Salina dopo qualche anno che si era raggiunta l’autonomia viene votata una delibera che formalizza questa scelta. Ma il Consiglio provinciale, come organo tutorio, cassa la deliberazione[10].

Comunque le tensioni non spariranno e nel 1909, come vedremo, Santa Marina, Malfa e Leni diventeranno tre comuni autonomi.

[1] Quando non diversamente specificato nella stesura di questo capitolo abbiamo fatto riferimento continuo al lavoro di M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit., ed in particolare al II capitolo.

[2] M. Saija e A. Cervellera, op.cit., pag. 89.

[3] Le isole Lipari, vol.VIII, a cura di Pino Paino, Lipari 1986, pag. 42.

[4] Atti del Consiglio provinciale di Messina, sessione ordinaria del 1863, Messina 1864,pp.95-96 ed allegati, in M.Saija, A.Cervellera, op. cit., pp 89-91.

[5] La decima dominicale è il canone per la cessione di immobili ecclesiastici (ancora esiste). Invece le decime sacramentali erano oneri reali, cioè tributi obbligatori nei confronti degli enti ecclesiastici, proporzionali ai frutti di un fondo (di solito la decima parte).

[6] Verbale della seduta del Consiglio Provinciale di Messina del 17 novembre 1863 in Atti del consiglio provinciale di Messina…, op.cit., pp 97-99.

[7] Idem.

[8] Regio Decreto n.3533 del 7 febbraio 1867. L’art. 1 parla dell’erezione di Salina a comune con capoluogo Santa Marina, l’art 2 recita “Fino alla Costituzione del Consiglio Comunale di Salina, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia a norma di legge, l’amministrazione dell’isola predetta continuerà ad essere affidata all’attuale Consiglio Comunale di Lipari che ne curerà gli interessi, senza però vincolare in alcun modo l’azione della futura rappresentanza del novello Comune”:

[9] M.Saija e A. Cervellera, op. cit., pag. 96.

[10] M.Saija e A. Cervellera, op. cit. n. 22 pag. 160.

HOTEL VILLA ENRICA…un modo nuovo per vivere i colori e i profumi tipici della campagna delle Eolie, a due passi dal mare e dal centro abitato di Lipari.

L’hotel Villa Enrica è il primo hotel alle Isole Eolie ad essere immerso nel verde e si caratterizza sia per l’incantevole veduta sulla baia di Marina Lunga di Lipari, sia per la tranquillità del luogo.Le Eolie dell'800

La polarizzazione sociale di Lipari

A metà dell'800 l'agricoltura è ancora una delle principali riosrse per l'economia.

La situazione sociale, culturale e morale nelle Eolie nella seconda metà dell’800 continuava ad essere decisamente deprimente. L’indigenza e l’analfabetismo colpivano la maggioranza della popolazione, servizi collettivi ed igiene pubblica lasciano fortemente a desiderare e questo anche se, confrontata con il resto della Sicilia, l’economia eoliana appariva abbastanza prospera. I capisaldi dell’economia erano rappresentati ancora dall’agricoltura, e questa sopra tutti gli altri, malgrado i danni che aveva provocato il male della crittogama della vite; dall’attività di cava e ancora dai traffici marittimi, anche se già nella prima metà del secolo, per via dell’avvento della navigazione a vapore, aveva inizio la crisi della marineria eoliana[1]. Comunque il livello qualitativo e quantitativo di questa si mantenne elevato almeno sino alla metà dell’800 quando i “padroni di barca” ed i “capitani marittimi” risultavano circa 300. Poi andò calando e nel 1892 erano solo 102.[2]

Anche i traffici marittimi rimangono importanti.

Assai noti fra i padroni, i capitani di barche e gli armatori furono – in questo scorcio di secolo – a Lipari don Giuseppe Spanò, don Bartolo Picone, don Giuseppe Liello, don Nunzio Liello, don Rosario Rodriquez, don Felice Paino, don Francesco Di Stefano col figlio don Giuseppe,, don Giuseppe Bonica, don Francesco La Cava, don Antonino Arena, don Antonio e don Emanuele Saltalamacchia, don Giuseppe Virgona, don Giuseppe Iacono. A Salina don Domenico Giuffré col figlio Domenico, don Gaetano Barca, don Giuseppe Giuffré, don Domenico Re, i fratelli Felice e Giovanni Lauricella, don Onofrio Virgona, don Onofrio Paino. A Stromboli don Giuseppe Di Mattina, don Giuseppe Cincotta, don Vincenzo Criscillo. Fra tanti uomini c’era anche una donna, Marianna Manfré detta Chiaropa, moglie di don Bartolomeo Famularo e madre di cinque figli. Era una ricca e coraggiosa commerciante che spesso guidò personalmente le imbarcazioni con cui andava a fare approvvigionamenti in paesi anche lontani.[3]. Nelle chiese delle Eolie esistono ancora molti ex voto che raccontano delle bufere e delle tempeste incontrati nei viaggi ed ai quali erano scampati “per grazia ricevuta”.[4]

Uno degli ex voto per ringraziare la Madonna per lo scampato pericolo della tempesta in mare.

Questo trend positivo dell’economia – pur accompagnato da gravi squilibri sociali – aveva cominciato ad entrare in crisi a metà dell’800. Eppure, proprio in questi anni, si andava sempre più affermando nelle Eolie una classe borghese di buon livello: possidenti, coltivatori diretti, piccoli e medi imprenditori nel settore della pomice, padroni di velieri e manticane, uomini di commercio e professionisti. Comunque la situazione è differenziata da isola ad isola.

Intono al 1880 le Eolie contavano 18.400 abitanti di cui 12 mila residenti nella sola isola di Lipari e 7 nella città. A conclusione di una sua visita pastorale in tutte le isole - svoltasi negli ultimi mesi del 1880 - mons. Natoli così parla degli insediamenti abitativi dell’arcipelago: “Solo Lipari può essere considerata città, sebbene sia piccola e poco popolosa. In tutta la Diocesi si contano venti villaggi, tra ai quali i più importanti sono Santa Marina, nell’isola di Salina, e San Vincenzo, a Stromboli. Degli altri villaggi pochi hanno più di mille abitanti, e questo numero va di tempo in tempo

assottigliandosi a causa della continua emigrazione”[

Due padroni di barche di Salina. A sinistra Antonino Lo Schiavo e a destra Domenico Giuffré.

Dal punto di vista sociale la realtà di Lipari appariva fortemente polarizzata : un buon numero di ricchi e benestanti da una parte compreso un ceto emergente di impiegati pubblici statali e parastatali e una considerevole massa di modesti lavoratori e di indigenti dall’altra compreso i coatti o gli ex coatti che ultimato il loro periodo di relegazione decidevano di rimanere nell’isola.

Se questa, in estrema sintesi era la realtà di Lipari,, la situazione di Alicudi doveva essere al limite della sopravvivenza. “La sua popolazione è di 599 abitanti in case sparse – scriveva Francesco Salino che la visitò verso il 1870- ; produce poco grano; pochi legumi e poco vino, e somministra al capoluogo la legna da ardere…per cui quella popolazione mena vita stentata, e per poco che il raccolto scarseggiasse andrebbe a pericolo di morire di fame, se non fosse del Consiglio Provinciale e altri che vengono in suo soccorso”[6].

Un piccolo "trappitu" di Alicudi per fare l'olio.

La condizione nelle isole minori

“Nelle isole minori, dove a parte i pochi benestanti, regnava un più basso tono di vita – commenta Ugo Losacco -, i pasti consistevano generalmente in legumi, pesce conservato sotto sale e soprattutto verdura; la pasta compariva più di rado in tavola e così pure, in cesti posti, il pane di grano…D’estate gli abitanti di Alicudi e Filicudi vivevano in gran parte di frutta, di fichi, carrube e ancora più di fichi d’India…Di frutta e fichi d’India si nutrivano ovunque, quasi esclusivamente, vecchi, donne e bambini…D’inverno quando il vento e il mare si scatenavano, le barche rimanevano…in secco sulle spiaggette, e il nutrimento si riduceva allora a poche verdure ed erbe, consumate speso senza sale e nemmeno condite. Si poteva sussistere mangiando finocchio selvatico insieme a pane d’orzo, ma era anche possibile rimanere privi di tutto… e nelle sperdute casette delle isole più piccole e distanti si soffriva la fame. E di fame si poteva anche morire nelle Eolie, in questo scorcio del secolo passato: sette persone, infatti, erano morte di inedia in un solo inverno, pochi anni prima che l’arciduca Luigi Salvatore vi si recasse[7]”.

Ancora più miseranda la situazione di Vulcano e dei suoi abitanti. Tra il 1860 e il 1872 il ritmo produttivo delle officine Nunziante s’era andato sempre più allentando una volta morto il marchese. Vi erano i figli assistiti dal procuratore don Ambrogio Picone ma la spinta propulsiva degli inizi era venuta meno. Il geografo francese Elisée Réclus che la visitò nel 1872 approdò dalla parte di Gelso e subito vide “qua e là variopinti lembi di verzura, vigneti e oliveti, e come punti bianchi vi si distinguono tre o quattro casupole abitate da coloni che provengono da Lipari”[8]. Lo scenario cambia quando tocca il Porto di Levante e si incammina, guidato forse dal Picone, verso il cratere. Qui “alcuni isolani, ormai assuefatti come le salamandre della favola a vivere tra le fiamme, vanno qua e là raccogliendo le stalattiti di aureo solfo ancora fumante, e le fini punte dell’acido borico candide come piume del cigno…Quantunque la superficie di Vulcano si estenda per cinquanta chilometri quadrati, non è stabilmente abitata che da sei o sette operai intenti a farvi raccolta di zolfo e di acido borico e a fabbricarvi l’allume. L’officina è un meschino tugurio che per colore si confonde colle roccie circostanti; gli operai veri trogloditi, succinti in sordide vesti alle quali la polvere della lava dona una tinta di ruggine, dimorano negli antri della montagna di Vulcanello. Tentarono di coltivare legumi nella convalle delle ceneri e delle scorie, ma invano; ogni fil d’erba vi si spegne, e fra i molti frutteti colà piantati non restano che due o tre ceppaie di fichi rattrappiti e morenti. Ogni settimane deesi aspettare da Lipari una scorta di vitto; se per malavventura il battello delle provvisioni mancasse ad un solo dei suoi viaggi, la piccola popolazione di Vulcano sarebbe condannata a perire di fame”.

Gli operai dell’officina erano, lo ricordiamo, coatti della colonia di Lipari. Il primo luglio del 1873 gli eredi di Nunziante vendettero tenute e strutture allo scozzese James Stevenson, proprietario di fabbriche chimiche, che decide di raccogliere e lavorare acido borico, sale ammonico e zolfo; abbonda l’allume che non rende. Si lavora dentro il cratere, nel fabbricato che è stato ristrutturato e si sono impiantati due mulini per macinare il minerale. Il prodotto viene spedito in Inghilterra.[9] Ma il tentativo di rilancio non ebbe successo.

Indubbiamente migliore doveva essere la situazione di Stromboli. Gli abitanti di Stromboli – osservava Elpis Melena nel 1860 – “coltivano con successo le loro piccole pianure sulle quali cresce cotone e una quantità veramente eccellente di vite il cui ricavato è sufficiente ai loro bisogni”. La popolazione che allora contava 400-450 persone era laboriosissima. “Sulla spiaggia infuocata dal sole gli uomini erano occupati a scaricare i prodotti stranieri e a caricare quelli locali, a riparare le loro imbarcazioni e le reti, mentre le donne della contrada si dedicavano alla pulitura del grano, alla cottura del pane, all’essiccatura dei fichi e dell’uva e ad altre occupazioni domestiche”[10].

E questo anche se gli abitanti delle isole minori, ancora nel 1860, come osserva appunto la Melena “dovevano versare al vescovo di Lipari non soltanto la decima dei loro raccolti, ma anche dei cereali e degli altri generi alimentari che essi ritiravano dalla Calabria per il loro fabbisogno”[11].

[1] Angelo Raffa – Pirati, corsari, schiavi, marinai, mercanti - in Atlante .

[2] Rocco Sisci – Marineria di pesca e da traffico nella tradizione eoliana, in Atlante.

[3] Era nata il 7 aprile 1798 e morì il 29 dicembre 1879.

[4] AA.VV, La religiosità popolare e le devozioni domestiche, in I sentieri di Didime, a cura di Sergio Todesco e Riccardo Gullo, Messina 1999.

[5] Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B f. 259.

[6] F .Salino, Le isole di Lipari, in “Bollettino del Club Alpino Italiano”, anno 1874, p.147.

[7] U.Losacco, Nelle Isole Eolie alla fine dell’Ottocento, in “L’Universo”, anno LII, n.5 Sett-Ott. 1972, pag. 986.

[8] F. Bourquelot e R.Réclus, La Sicilia, Milano, 1873, pp 99-73.

[9] F.Salino Le isole Lipari, in Bollettino del Club Alpino, anno 1874, Torino, pp.178- 180.

[10] E. Melena, op.cit., pag. 86.

[11] Idem

James Stevenson

Lipari nella rivoluzione fra prudenza e patriottismo

Una comunità attonita e incerta

Garibaldi durante la spedizione verso Roma viene ferito ad Aspromonte. A quella missione sono presenti anche alcuni liparesi.

Il Consiglio comunale dell’11 ottobre oltre a non commemorare Policastro non parlò nemmeno – stando a quello che emerge dai verbali – dell’impresa di Garibaldi. Né nei consigli del 17 , 31 ottobre e 8 novembre si parla del plebiscito per l’annessione della Sicilia malgrado il 4 novembre fossero stati proclamati i risultati[1]. Le prime manifestazioni di “entusiasmo patriottico” si hanno il 13 novembre quando il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per eleggere tre persone che dovranno andare a Palermo a rendere omaggio a Vittorio Emanuele in visita ufficiale e l’ordine del giorno di qualche settimana dopo quando il consiglio si unisce a quello di Messina perché “ il nostro Dittatore Generale Garibaldi si benigni acconsentire alla demolizione delle fortezze” della Cittadella di Messina e dei Porti Salvatore, Lanterna, Don Blasco, “allorché saranno abbandonate dalle truppe borboniche”, oltre a quelle di Gonzaga e Castellaccio.

L’impressione che si ha è che Lipari è un po’ attonita ed incerta di fronte ai nuovi eventi. I Borboni d’altronde sono ancora dentro la cittadella di Messina ( che abbandonerà il 13 marzo del 1861) ed il re Francesco non ha abdicato ( andrà in esilio il 13 febbraio 1861 dopo la caduta di Gaeta). Inoltre la cittadinanza era sempre assillata dalla penuria dei beni di prima necessità e dal caro vita anche per via del contrabbando e della speculazione che in quel periodo oltre ad avere riflessi sulla qualità e quantità dei consumi della gente produceva anche, soprattutto a Salina, guasti gravi all’ambiente.[2].

Ma non erano solo le condizioni di vita a preoccupare la gente ed a renderla scettica nei confronti del nuovo governo ma anche provvedimenti nuovi che la gente non capiva e viveva come delle vere e proprie angherie. Uno di questi era la leva obbligatoria dove spesso avvenivano delle vere e proprie discriminazione a carico dei più deboli e favoritismi nei confronti di chi era pronto a pagare il proprio esonero. Da qui le numerosi diserzioni che avvennero in Sicilia e che alimentarono il brigantaggio che cominciò a chiamarsi anche “mafia”.

Il tributo di sangue degli eoliani a Lissa

Nella battaglia navale di Lissa durante la terza guerra di indipendenza muoiono 17 eoliani

Questo non voleva dire che non si era pronti a rispondere alle mobilitazioni che facevano appello agli ideali di patria e libertà. Come fu quando Garibaldi nel 1862 organizzò la sua spedizione per liberare Roma dal governo del papa, bloccata il 29 agosto ad Aspromonte dall’esercito regio. Dei liparesi a quell’impresa parteciparono almeno in due: Giovanni Di Mattina e Giuseppe Natoli figlio di Antonino Natoli che aveva combattuto con i garibaldini nella battaglia di Milazzo. Giuseppe Natoli, che aveva ventidue anni, nello scontro fu ferito e morì il giorno dopo.

Così nel corso della terza guerra di indipendenza – contro l’impero austriaco – le isole Eolie pagarono un pesante tributo di sangue il 20 luglio 1866 a Lissa quando nello scontro due corazzate italiane vennero affondate. Furono centinaia i morti fra i marinai italiani ma forse, in proporzione, il tributo più grande lo pagarono le Eolie con ben 17 . Altri tre morirono, sempre in quella guerra, per cause diverse[3].

Un forte disagio nel partecipare alle cerimonie patriottiche che si svolgevano in occasione delle feste nazionali e si volevano abbinate ad un rito sacro lo visse anche il vescovo mons. Ideo. Da una parte vi era la posizione della S.Sede che 12 maggio 1863 per mano del card. Cangiano della S. Penitenzeria esprimeva una posizione rigida “Non esiste legge la quale costringa a celebrare la suddetta festa [dell’Unità d’Italia il 5 giugno] con canto dell’inno del Te Deum o con altri atti religiosi” e questo se ci fosse anche “timore di qualche male per abuso di forza[4]”.Dall’altra vi erano i pressanti inviti che il vescovo riceveva da parte di organi governativi, dal sindaco[5], dalle autorità militari di stanza a Lipari. E il povero mons. Ideo cercava di destreggiarsi anche per evitare l’isolamento . Così il 5 giugno del 1864 non avendo celebrato alcuna funzione religiosa in occasione della festa nazionale, al comandante del distaccamento del XIX Reggimento di Fanteria che gli chiedeva dove potesse sentire messa il vescovo indicò la cattedrale. E lì, qualche giorno dopo, il comandante con la sua truppa potè assistere ad una “Messa bassa”[6]. La situazione dovette stabilizzarsi dopo il 1866 ed il vescovo partecipò, senza più remore, alle manifestazioni patriottiche.

Comunque dopo la presa di Roma la situazione si deve chiarire definitivamente. Ormai il Regno dell’Italia unita era una realtà stabile e così si cominciò a pensare alla nuova toponomastica. A fine degli anni 70 si ha a Lipari una vera rivoluzione nei nomi delle strade: la strada del Pozzo si chiamerà via Vittorio Emanuele II, la strada del Fosso via Umberto I, la strada del Timparozzo o del Municipio via Garibaldi, la strada dei Bottàri via Roma, ecc.

[1] I risultati per la Sicilia furono 432.053 favorevoli e 667 contrari. In questi consigli comunali niente si dice sul ritiro del Governatore e Presidente del Consiglio Comunale don Giuseppe La Rosa che dovette avvenire verso il 22 ottobre e della successione di don Mariano Pisano che rimarrà in carica sino al 27 marzo 1861.

[2] Sono problemi che emergono chiaramente dalle lettere e dalla documentazione della famiglia Aricò che il prof. Giuseppe Iacolino cita nel suo dattiloscritto inedito, quaderno VIII, pp. 354 a- f, 355, 357 a,b .” Per riguardo a ciò che scrivi voler conoscere per li prezzi di carne in Lipari ti posso assicurare che qui siamo nel vero Caos, e molto più per li prezzi dei generi… La carne vaccina sono più di venti giorni che non se ne vede…insomma tutto con scarsezza e caro; che perciò la condizione di cotesta Isola [Salina] è migliore di quella di Lipari”( Lettera del 24 novembre 1860 di don Giuseppe Aricò al figlio Giovanni capitano della milizia nazionale in Salina). Il 5 luglio 1861 il Sindaco di Lipari A. Natoli scrive al capitano Giovanni Aricò. “E’ venuta alla mia conoscenza che in cotesta Isola [Salina] sono enormi le contravvenzioni che si commettono contro le leggi forestali tagliandosi una gran quantità di legna non per il consumo ordinario della povera gente, ma per farne speculazione ad uso delli forni di calce, che continuamente si bruciano in cotesta:ed inoltre si trasmoda tanto nell’uso di legname in cotesto bosco che ne emerge fortissimo pericolo di riversamento d’acque e di ogni gravi sconvolgimenti per li fondi e le case sottomesse alle montagne di costesta Isola”. Il 21 novembre dello stesso anno è l’Assessore delegato Salvadore Amendola che denuncia il contrabbando di animali: “Essendo pervenuta a nostra notizia che una barchetta costì approdata proveniente da Palermo procura estrarsi da cotesta Isola degli animali porcini, caprini e bovini senzacché assoggettito si fosse alle formalità di legge, io credo indispensabile pregar lei affinché con ogni possibile modo procuri inibire siffatta estrazione, essendo ciò di pregiudizio al consumo e bisogno della nostra comune intera”.

[3] A Raffa, Venti eoliani morirono nella prima grande guerra navale del regno, in Notiziario delle Isole Eolie, giugno 1878, pag. 3.Archivio Comune di Lipari, Registro dei morti, anno 1886, dal n. 111 al n. 141. Unico superstite dei liparesi nella battaglia di Lissa fu il marinaio Giovanni Paternò che tornò con una gamba in meno. Intascò le 300 lire del premio che era stato stabilito dal Consiglio Comunale e qualche anno dopo fu assunto come “accensore” al fanale di Pignataro. Del Paternò si parlò nel Consiglio comunale del 24 maggio 1867.

[4] Archivio Vescovile, Corrispondenza Carp. E.

[5] Vi è una nota del Sindaco Salvatore Favaloro del 13 maggio 1865 molto perentoria “Ricorrendo domenica quattro Giugno la festa nazionale dell’Italia nostra prego Lei a ciò mi dia conoscenza se intende intervenire con il Municipio in chiesa a cantare l’inno Ambrosiano ( cioè il Te Deum)”.

[6] Archivio vescovile. Corrispondenza, Carp. G, fascicolo “Lutti e Gale”.

La tragedia del 2 ottobre 1860

La paura di don Piddu il farmacista

Via Garibaldi oggi col avanti sulla destra il palazzo allora del Municipio

Ma c’era chi non era soddisfatto della piega che stavano prendendo le cose. Che cosa avevano risolto? Valeva la pena aver portato centinaia di persone d’avanti al municipio per ascoltare quello che si sapeva già? Era possibile che a Lipari i signori l’avessero sempre vinta e non dovevano pagare mai? Fra i più loquaci c’era Nicola Cappadona che raccontava come in altre parti della Sicilia la rivoluzione era stata più coraggiosa e ai signori ed ai borghesi avevano messo addosso la paura. Intorno a lui si era formato un gruppetto dei più giovani che lo ascoltava come se fosse un oracolo. Intanto più in la Vanni Mario Cannistrà e Antonio Cappadona avevano formato un crocchio in un vicolo e parlavano fitto fitto.

Dopo un pò le voci si alzarono di tono e fu chiaro che si era cambiato registro. Non era più solo il problema del caro prezzi e del funzionamento del calmiere. Ora si parlava dei borbonici che volevano passarla liscia. Che volevano continuare a comandare ed a profittare come se niente fosse successo. Era loro la colpa se la gente pativa la fame, se le merci erano care, se non si trovava il pane e la carne. Ed ecco il giovane Cappadona gridare forte “Viva l’Italia e viva la Libertà! Abbasso ai borboniani e morte ai regressisti” che aveva sentito ed imparato per le strade di Milazzo. E con lui, a cominciare dai più giovani, il grido fu ripreso e divenne assordante fra la mura di via del Timaparozzo, filtrò fra le persiane delle finestre, raggiunse le case e i vicoli. E poi subito dopo:”Andiamo alle case dei padroni! Prendiamoci quello che ci spetta e che hanno nascosto!”, “Andiamo da don Piddu Maggiore chissà quanto grano e quanti gioielli ha in casa!, “Andiamo da don Giuseppe Policastro che si è rubato i soldi della cassa di San Bartolo!” “Andiamo da….”.

Ancora le grida non si erano calmate che già don Piddu non c’era più dinnanzi alla farmacia e questa era già chiusa e sprangata. Ma non fece a tempo a raggiungere il portone di casa sua che era qualche decina di metri distante che una legnata lo prese sulla fronte e lo stordì. Si riprese subito e guadagnò il portone che era ormai a due passi barricandosi dentro. Ma i protestatari non lasciavano la presa e cominciarono a picchiare sul portone minacciando di gettarlo giù. E così don Piddu si fece le scale di corsa raggiungendo il terrazzo e di là, tetti tetti, raggiunse l’abbaino di una casa di amici e vi si rifuggiò.

“Lasciate stare quello!” gridò una voce mentre l’orologio del Seminario suonava le undici “Se l’è già fatta sotto. Andiamo a casa di Policastro che ha rubato i soldi dei poveri. La ci sono già i Marii e gli altri che stanno dando l’assalto.”. E subito la turba si diresse verso l’abitazione dell’ex sindaco che era a un centinaio di metri.

Oggi via Umberto I allora via del Fosso

Quando vide che smettevano di pestare al suo portone e gridando si dirigevano verso la casa di Policastro, don Piddu gridò che era scoppiata la rivoluzione e che appena finito con Policastro sarebbero tornati da lui per ammazzarlo. Nella casa dove s’era riparato c’era anche don Antonino Ziino, il cappellano di San Giuseppe. “Non si preoccupi don Piddu - gli disse -ora la mettiamo in salvo”. E mandò a prendere a casa sua una tonaca ed un cappello da prete , che gli fecero indossare e così lo speziale potè uscire indisturbato facendo perdere le sue tracce e rifugiandosi in campagna da suoi parenti.

Intanto la folla era tutta intorno alla casa di Policastro ma la furia sembrava essersi calmata.

Come doveva apparire via del Fosso all'epoca dei fatti.

In via del Fosso alla casa del Sindaco

“Don Giuseppe, si affacci al balcone – dicevano da sotto – nessuno vuole farle del male. Vogliamo solo discutere”. Ma proprio sotto il balcone, in prima fila, c’era Vanni Mario e don Giuseppe non si fidava. Intanto temeva che dagli inviti suadenti si passasse ad azioni più risolute e che alla fine sfasciassero il portone entrandogli in casa. “Dove posso nascondermi? “ andava dicendo”Dove posso rifugiarmi?”Ed ad un certo punto gli venne in mente che aveva una cisterna che aveva fatta riparare da poco e che non era stata ancora riempita. E così si fece calare dentro e raccomandò che rimettessero il coperchio e se ne tornassero sopra a parlare con i ribelli e cercare di tenerli buoni dicendo che don Giuseppe stava male e si era messo a letto.

Quella che era la casa di don Giuseppe Policastro

E così mentre don Giuseppe se ne stava acquattato nella cisterna mamma Francesca andò sul balcone e prese a supplicare la gente che cingeva d’assedio l’edificio. Ed insieme a mamma Francesca anche i loro servitori ed i mezzadri che erano venuti in città, facevano di tutto, dall’interno e dall’esterno per fare ragionare gli assedianti, implorandoli di tornare a casa loro.

Guardie municipali ufficiali non ce n’erano perché il nuovo corpo non era stato ancora investito di autorità. Vi erano quelle designate che ad un certo punto intervennero in forma privata cercando di rabbonire la gente.

Ma malgrado tutto la tensione continuava a rimanere alta e ad un certo punto scoppiò il “casus belli”. Un colono di Policastro, Domenico Barbuto di Canneto, stava discutendo con Giuseppe Ventrice e via via i toni divennero sempre più alti. Ad un certo punto dalle parole si passò alle mani ed i Barbuto si avventò sul Ventrice e gli assestò una coltellata allo stomaco.

Il clima si surriscalda

Per un momento ci fu un silenzio di tomba come se improvvisamente il tempo si fosse fermato. Poi si udì un grido “Assassini!Assassini! ci vogliono ammazzare! Non basta che ci hanno derubato vogliono anche il nostro sangue!”. E scoppiò il finimondo. Qualcuno si chinò sul ferito e lo trasportò sull’alto ciglio della strada cercando di fermargli il sangue che usciva dalla ferita. Ma altri si gettarono sul Barbuto che tentava di scappare, lo agguantarono ed uno con una roncola gli squarciò il fianco. Barbuto cadde a terra in un lago di sangue e nello scompiglio che ne seguì qualcuno riuscì a trascinare in casa il corpo del ferito che dava ancora segni di vita malgrado continuasse a perdere tanto sangue. Il Barbuto e il Ventrice spirarono nello stesso momento, uno nel magazzino della casa di Policastro, l’altro sul ciglio della strada ‘u Fossu che non era ancora suonata la mezza.

E malgrado il bilancio fosse ora di un morto per parte la calma e il buon senso non si facevano strada. Anzi la ressa si fece più serrata e il vociare più forte. Qualcuno gridò: “Vogliamo Policastro vivo o morto!” e poco dopo arrivarono dei giovani due grossi fasci di sterpi secchi che poggiarono al portone cercando un acciarino per dar loro fuoco. Un altro gruppo cercava di scardinare la porta di servizio che dava sulla stradina.

A questo punto i servitori pensarono che era meglio cercare per don Giuseppe una via di fuga attraverso i tetti. E mentre veniva sistemata una scala a pioli a mo’ di ponte con il vicino terrazzo del Municipio, l’ex sindaco veniva issato dalla cisterna e portato sul terrazzino basso della casa. Da lì, attraverso la scala doveva scappare per i tetti.

Il vicoletto che separava casa Policastro dal Municipio

Mentre si studiava il modo migliore di organizzarsi per questa impresa, mamma Francesca dal balcone, in lacrime, col volto disfatto, protendendo le falde del grembiale nero ricolmo di ori e denaro di grosso taglio, implorava:”Prendetevi tutto! Ecco è quello che abbiamo! Ma lasciate stare mio figlio! Vi prego, lasciate stare mio figlio!”. Nessuno fece un gesto di pietà. Nessuno pareva dare ascolto. E la scena della madre implorante sul balcone e della folla sorda nella strada rimase a lungo nella mente degli eoliani.

In prima fila, sotto il balcone c’era sempre Vanni Mario con il suo clan, ma non c’erano più i fratelli Cappadona. Appena aveva visto la scala a pioli sul terrazzo al giovane era venuta un’idea. Era corso a casa a prendere lo “scopettone” che aveva portato da Milazzo e aveva raggiunto il fratello che lo aspettava all’angolo di un vicoletto da dove potevano vedere il terrazzo della casa senza essere visti. E lì appostati caricano il fucile con polvere da sparo e una manciata di brecciame.

L'uccisione di Policastro

Ad un certo punto videro comparire sul terrazzo don Giuseppe che incerto, avanzando carponi sulla scala si apprestava a passare da un terrazzo all’altro. Quando Policastro fu nel mezzo del cammino, sospeso in aria, Nicola Cappadona prese la mira e sparò. Ciò che la gente ricordò di quel momento fu l’urlo disperato della madre che, mentre il figlio precipitava nella strada, si lanciò per le scale per raggiungerlo. Don Giuseppe non era morto sul colpo, era ancora in terra e rantolava. E su di lui infieriva a parole con pedate Vanni Mario Cannistrà.

“Hai fatto la fine che meritavi, porco!” gli gridava il ribelle di Quattropani. Fu a quel punto che Angelo Megna e Bartolo D’Albora, le due guardie, che per tutto il tempo avevano cercato di sedare gli animi pur non avendo un ruolo ufficiale, si sentirono in dovere di intervenire e bloccarono il Cannistrà insieme a Nicola Cappadona che aveva ancora in mano lo schioppo fumante e lo sguardo allucinato. Antonino Cappadona invece fuggì via e di lui non si seppe più nulla per diverse settimane.

La folla era come di sasso, inebetita. Automaticamente si scansò per fare spazio a mamma Francesca che, il viso bagnato dalle lacrime e i capelli scarmigliati, si getto sul corpo del figlio.

“Giuseppino, Giuseppino mio che ti hanno fatto! Oh figlio, figlio..”. E gli asciugava con lo scialle il volto insanguinato e lo baciava sugli occhi e sulla fronte.

A questo punto, richiamato dallo sparo giunse sulla strada del Fosso lo studente Giuseppe Palamara, anche lui un reduce della battaglia di Milazzo, e per questo autorevole fra i giovani liberali liparesi con una fama di persona assennata e aliena dagli eccessi. Palamara si fece largo fra la folla e vista la scena straziante della madre col figlio moribondo, girò gli occhi verso quelli della prima fila e puntandoli su Vanni Mario e Nicola gridò loro:”Vigliacchi, almeno scopritevi dinanzi al dolore di una madre”. E tutti, Vanni Mario e Nicola per primi, si tolsero la coppola del capo.

Il corpo di don Policastro fu sollevato da terra e portato, agonizzante, in casa e adagiato sul letto grande. Ed alle quattro del pomeriggio il giovane cessava di vivere fra lo strazio della madre ed il pianto dei congiunti.

Spirato il Policastro, le due guardie Angelo Megna e Bartolo D’Albora, si recarono al Municipio per dichiarare i decessi. Negli atti del Comune è scritto che il Policastro morì alle 22, il Ventrice alle 18 ed il Barbuto alle 18,30. Potrebbe essere che orari scritti nei documenti ufficiali siano ancora con l’ora siciliana e non con l’ora italiana. Altra stranezza è che negli atti del municipio è detto che sia il Barbuto che il Policastro erano morti, non nella casa di via del Fosso dove la memoria di chi ha riferito li colloca, ma nella casa del dott. don Filippo De Pasquale che, come abbiamo detto, doveva trovarsi in vico Sant’Antonio dietro la Marina San Giovanni[1]e quindi abbastanza lontano da dove si sarebbero svolti i fatti.

Di questo drammatico episodio l’unico segno che rimane è la lapide sulla tomba posta nella chiesa dei Cappuccini. Essa dice: “Il 2 ottobre 1860, mano assassina, giovandosi dell’anarchia nell’isola, trucidava sotto gli occhi materni Giuseppe Policastro di animo nobile e costumi semplici onesti, la inconsolabile madre Francesca Salpietro a perpetuare la memoria del suo unico figlio ucciso a 37 anni lacrimando pose”. Nel Consiglio comunale che si tenne l’11 ottobre nessuno osò dire una parola di commemorazione o proporre un momento di raccoglimento.

All’indomani dell’eccidio giunse a Lipari un distaccamento di carabinieri reali comandati da un capitano che prese alloggio in via Santo Pietro – oggi via Maurolico - in un appartamento di don Onofrio Paino. Il primo atto che compirono fu quello di prendere in consegna e di inviare alle carceri di Milazzo Nicola Cappadona, Vanni Mario Cannistrà e Giovanni Ventrice imputati di omicidio e di concorso in omicidio[2]. Nicola e Vanni Mario saranno anche condannati[3].

Un delitto su commissione?

Possiamo concludere che giustizia fu fatta per questo orrendo episodio? Non ne saremmo così sicuri. Certo stando alla ricostruzione i maggiori responsabili sarebbero stati arrestati e condannati. Compreso Antonino Cappadona che aveva fatto perdere le sue tracce e poi fu arrestato a Lipari il 23 novembre[4].

Il problema non è questo. Il problema è di capire se si trattò di un moto spontaneo che andò via via crescendo, episodio che innesca un altro episodio o il delitto di Giuseppe Policastro era premeditato ed aveva non solo degli esecutori ma anche dei mandanti, o meglio, un mandante che è rimasto dietro le quinte. Il problema lo pone lo stesso Iacolino che ha trovato fra le carte della famiglia Bongiorno la minuta di una lettera senza data, senza firma, senza destinatario e per di più rosicchiata dai topi e quindi in alcune parti illeggibile. L’unica cosa certa – afferma Iacolino - è che la calligrafia è quella di don Giovanni Bongiorno e che fu scritta nell’arco degli ultimi due mesi del 1860. Don Giovanni Bongiorno aveva nel 1860 la stessa età di Giuseppe Policastro ed era stato nel 1848 caporale della Guardia nazionale ora, con ogni probabilità era ufficiale postale.

Don Giovanni sul finire del 1860 scrive una lettera ad un personaggio che rimane sconosciuto e riporta quanto gli aveva detto don Rosario Rodriquez un eminente personaggio di Lipari che “in casa sua riceveva tutti” e cioè “essere cosa notoria a tutti che il principale autore dei luttuosi fatti del due ottobre 1860 siete stato voi per soddisfare la vostra sciocca e smodata ambizione e per sfogare pravi sentimenti di vendetta, ma pure vi ha egli perdonato nel suo animo. Questo perdono rimane sopito dalla pietosa memoria del sangue dell’innocente Policastro, il quale grida vendetta dinnanzi Iddio ed agli uomini, e le perenni lagrime di quella infelice madre devono anche laniarvi il cuore e logorarvi il pensiero mentre un’ombra di sentimento in voi rimane !!”.Per quello che si capisce dal resto della lettera, in certi passaggi illeggibile, e che questo ignoto personaggio era stato preso in società da padre di don Rosario, beneficato dallo stesso che lo aveva soccorso nelle più “ dure emergenze” ed ora quindi lo accusa di “indicibile ingratitudine”. Ma Bongiorno rassicura il suo ignoto interlocutore. Don Rosario non ha mai pensato alla vendetta e si è meravigliato quando ha sentito che gli si attribuisce la volontà di vorrebbe portare il caso alla luce. Questo potrebbe essere una preoccupazione dei cognati dello sconosciuto interlocutore ma “egli non ne sa una iot. Anzi mi soggiunse che in ottobre ultimo …parlato di questo affare dai vostri cognati egli rispose evasivamente, nel fermo proposito di non far nulla”[5]. Secondo don Giuseppe Aricò l’arresto dei fratelli Cappadona ha sicuramento creato problemi in certi ambienti liparesi infatti “più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli la contassero bene”[6].

Un ultima considerazione. Sulla correttezza dell’amministrazione Policastro – che “don Salvatore” ed alcuni manifestanti mettevano in discussione - vi è un giudizio della commissione che fu chiamata a fare l’”esame del conto morale e materiale del 1860” che dice: “La Giunta [del 1860] ha agito con tutta legalità ed ha adempiuto tutti gli obblighi che la legge metteva a suo carico. Non mancò mai di solerzia e di operosità nell’immigliamento dell’Amministrazione e miglioramento del paese. Si conviene inoltre che gli sconvolgimenti politici avvenuti in quel tempo non permettevano fare più di quanto fece[7]”.

[1] Archivio del Comune di Lipari, Registro ad annum degli atti morte del Comune di Lipari, annotazione n.78, n. 79, n.80.

[2] Nulla si sa della sorte del Ventrice. Quanto agli altri Iacolino riporta informazioni raccolte dai ricordi dei vecchi ma non documentate. Giovanni Mario Cannistrà sarebbe stato condannato ad una decina di anni nel bagno penale di Milazzo. Riuscito ad evadere e a tornare clandestinamente a Lipari, per un paio d’anni tenne in scacco le forze dell’ordine. Soltanto dopo che furono arrestati alcuni suoi congiunti, egli si decise a costituirsi. Nicola Cappadona invece sarebbe stato condannato a circa trent’anni da scontare nel bagno penale di Milazzo. Ne uscì nel 1890. Trasferitosi a S. Marina Salina, dove esercitò il mestiere di sarto, si sposò nel 1903. Morì a ottantatrè anni il 25 gennaio del 1924. Di Antonino Cappadona i carabinieri non trovarono alcuna traccia e su di lui si fantasticò a lungo. Qualcuno avanzò anche il sospetto che fosse stato lui a sparare e non il fratello.

[3] Di parere diverso è Angelo Raffa (E. Melena, op. cit., nota n. 122, pag. 181. “Non si sono rintracciati documenti relativi all’inchiesta e al procedimento penale che avrebbero dovuto aver luogo. Ma se l’inchiesta vi fu, e se gli uccisori vennero individuati, ad essi sicuramente non toccò alcuna condanna. Infatti, con Decreto dittatoriale firmato da Garibaldi a Caserta il 29 ottobre 1860 si dichiarava all’art.1 “abolita l’azione penale a favore degli autori e complici di reati di sangue commessi durante l’insurrezione o in conseguenza dell’insurrezione”: v. Giornale Officiale di Sicilia, Palermo 4 novembre 1860, n. 127 – Parte Officiale. L’Unico onere che incombeva ai processati per delitti di sangue durante l’insurrezione, era la presentazione di apposita domanda al Procuratore generale del re, affinché la Corte dichiarasse estinta l’azione penale per l’applicazione dell’indulto”. Il problema è: i fatti della strada del Fosso potevano rientrare nei delitti di sangue durante l’insurrezione?

[4] Da una lettera di don Giuseppe Aricò a suao figlio Giovanni del 24 novembre 1860 in G.Iacolino, inedito cit., pag. 454 a-d. A proposito di questa vicenda nella lettera si dice “Il figlio di maestro Nicola Capadona Sabbino arrestato fu qui spedito, e l’altro fratello Antonino, che dicesi essere stato colui che vibrò il colpo mortale al miserando Policastro, ieri sera alle 5 arrestato fu tradotto in carcere dai Carabinieri sorpreso ed occultato da quelli potentissimi buttani delle sorelle Cafarella che ne è il Direttore il Canonico Bonica Cartella. Per un tale arresto più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli Capadona la contassero bene”.

[5] Dall’Archivio priv. Del dott. Edoardo Bongiorno, riportata da G. Iacolino, inedito cit. Quaderno VII, pp. 358 a-b.

[6] G. Iacolino, inedito cit., p.354 b, lettera citata.

[7] Archivio Comune di Lipari. Seduta del Consiglio comunale del 25 nov. 1863.

Giuseppe Palamara

L'uccisione del sindaco borbonico. Le premesse: due tesi a confronto

La versione di “don Salvatore”

L'immagine di Elpis Melena e il suo libro in cui parla delle Eolie

L'immagine di Elpis Melena e il suo libro in cui parla delle Eolie

Ma il calmiere sui prezzi non risolse la situazione di disaggio sociale e di forte tensione che c’era nel paese. Già a fine agosto, il 28 per l’esattezza, aveva colpito l’opinione pubblica l’uccisione di don Giovanni Amendola, ex consigliere e drammaturgo, che si era ritirato nella sua casa di Quattropani. Ora il due ottobre, il giorno dopo l’applicazione delle misure annonarie, si hanno ben tre vittime di morte violenta anche se quella che fa più scalpore è l’uccisione di don Giuseppe Policastro ex sindaco che era rientrato da Salina qualche giorno prima.

Perché viene ucciso Policastro e come? Una versione è quella che ne dà Elpis Melena, pseudonimo di Marie Esperance Brandt von Schwartz, giornalista e scrittrice, legata a Garibaldi da una affettuosa amicizia, che visitò le Eolie dal 7 al 13 ottobre del 1860 e fu a Lipari 9 giorni dopo i tragici fatti raccogliendo quindi ,su di essi, un racconto di prima mano.

La causa dello scontro, secondo la scrittrice anglo tedesca, fu l’accusa che si faceva al Policastro di essersi appropriato della “cassa di San Bartolomeo” e cioè di un fondo costituito con i soldi che dovevano essere pagati, nel 1672, al proprietario del vascello di nome Bartolomeo che portò a Lipari miracolosamente un carico di grano e poi partì di notte senza riscuotere il corrispettivo. Una versione tutta particolare dell’episodio narrato dal Campis che non parla né del corrispettivo né di questa “cassa di S.Bartolomeo”[1]. Comunque il narratore, un non meglio precisato don Salvatore liberale e antiborbonico[2], afferma che l’amministrazione di questa “cassa” era stata affidata al Sindaco e doveva servire ai liparesi come sostentamento in caso di rincaro dei prezzi annonari.

“Questo momento era giunto. L’aumentata tassa sull’olio e sul grano spinse il popolo a chiedere l’aiuto della ‘cassa di San Bartolomeo’, ma invano. E poiché negli ultimi vent’anni ogni aiuto è stato sempre negato e l’ultimo sindaco [ il Policastro] (…) affermò persino che nella cassa non vi era più alcun denaro, il popolo fu condotto all’ira e all’esasperazione. Gli abitanti della città e della campagna si armarono e si unirono per assalire la casa del sindaco, per impossessarsi della cassa trattenuta ingiustamente e compiere vendetta contro l’amministratore infedele e disonesto.

Ma questi si era trincerato con trenta seguaci ben armati, e non accontentandosi di dare l’ordine di sparare sulla popolazione, fu anche colui che fece fuoco per primo e più frequentemente. L’esasperazione cresceva ogni istante da tutte e due le parti, finché il conflitto non degenerò in una generale lotta politica, in cui prevalsero gli odi partitici a lungo repressi. Quando infine il sindaco riuscì a stendere al suolo, con un colpo ben mirato, il capo dei liberali[3] – uno dei nostri cittadini più insigni – allora per lui fu finita. Egli tentò di salvarsi saltando da una finestra; ma nello stesso momento fu afferrato dal popolo e letteralmente fatto a pezzi. Sua madre fuggì in campagna, i suoi seguaci si dispersero, e la popolazione, placata da questa terribile, anche se ben meritata vendetta, si preoccupò soltanto di curare i feriti e seppellire i morti”.

Questa parte di Via Garibaldi fu parte della tragedia

Nella casa del Policastro viene trovata “la cassa di San Bartolomeo” con settemila once. “. “ Il sindaco – continua la narrazione di “don Salvatore” – era un uomo di ancora neanche 36 anni ed aveva rivestito già da circa undici anni la carica a lui affidata da Francesco II. La sua dipendenza dalla dinastia borbonica l’aveva reso odioso presso molti uomini illuminati della nostra cittadina. Con lui si è estinta la sua famiglia, cosa che non è certo da considerare una sventura, visto che essa ha portato da secoli soltanto miseria e dolore su quest’isola. Tre volte i suoi antenati hanno commesso tradimento contro Lipari e l’hanno consegnata al saccheggio dei pirati. Mio padre mi raccontava spesso che Policastro, il nonno di questo sindaco assassinato, non ha fatto nulla di meglio, per favorire certi interessi privati, che far pervenire segretamente al nemico assediante le chiavi della fortezza, in cui si era rifugiata la spaventata popolazione, e lasciare, col peggiore tradimento, tutti gli isolani in balia dei pirati”[4].

Fin qui il racconto di “don Salvatore” per la penna di Elpis Melena.. Sgomberiamo subito il campo circa la responsabilità “storica”. Se “don Salvatore” allude al tempo della “ruina” del Barbarossa, non vi era nessun Policastro fra le famiglie “cospicue” di Lipari prima della distruzione[5]. I sospetti allora circa chi avesse venduto la città al Barbarossa si appuntarono, come abbiamo visto, sul Camagna – che non risulta appartenesse alla casata dei Policastro -, ma anche di queste dicerie abbiamo dimostrato l’inconsistenza. I Policastro risultano invece fra le famiglie che esistevano al principio dell’anno 1600[6] e quindi potrebbero essere fra quelle immigrate a Lipari subito dopo la “ruina” e visto il cognome, potrebbe essere di origine calabra.

Altre due punti dell’esposizione ci sembra di dover confutare. Il Policastro era divenuto sindaco il 18 maggio 1859 e dovette rimane in carica sino all’8 luglio 1860[7], non può avere ricoperto quella carica per gli ultimi undici anni perché come abbiamo visto in questo periodo diverse personalità si erano susseguite in questa responsabilità. La seconda osservazione riguarda la cosiddetta “cassa di S.Bartolomeo”. Esisteva questo fondo? E chi ne era depositario? E se esisteva come mai non si era fatto ricorso ad esso in tanti anni? Come mai il vescovo Attanasio aveva chiesto al governo nel 1853 un soccorso economico per la miseria che si era prodotta anche a causa della malattia che aveva colpito la vite? Giuseppe Iacolino osserva che nella seduta consiliare dell’11 maggio 1859 e ancora in altre successive si discusse della pretesa dell’Intendente di Messina che voleva aver restituiti, da parte del Comune di Lipari, la somma di 3.600 ducati che proprio il governo aveva inviato al vescovo “a sollievo dei poveri delle isole Eolie”. Pretesa alla quale Sindaco e consiglio si erano opposti energicamente. Potrebbe essere stato questo episodio, mal interpretato e distorto, alla base della diceria secondo la quale il Policatro si sarebbe appropriato di certo denaro destinato ai poveri. A sentire altre voci – conclude Iacolino – si sarebbe trattato addirittura del denaro della cassa dell’amministrazione di S. Bartolomeo confusa o identificata con la cassa della Mensa vescovile[8].

La ricostruzione di Iacolino

Vogliamo sottoporre tutto il racconto di “don Salvatore” ad una verifica alla luce delle ricerche fatte dal prof. Giuseppe Iacolino[9]. E dobbiamo dire che la vicenda si tinge di giallo perché non solo si definisce il contesto ed in qualche modo si precisano gli attori ma addirittura si suggerisce che dietro l’assassinio di Policastro ci possa essere la regia di un personaggio di spicco della Lipari d’allora che sia rimasto nell’ombra. Ma procediamo con ordine.

“ Quando morì il padre don Antonio Policastro, Giuseppino (così è indicato nel testamento del genitore) aveva appena tre anni, e la madre donna Francesca, ventottenne, lasciò la propria abitazione di vico Sant’Antonio ( il signorile edificio che guarda su Marina San Giovanni ) per ritirarsi in un’altra casa Salpietro, parte della quale era abitata dal cognato Bartolo De Pasquale. Codesta casa è quel severo palazzetto, il penultimo a sinistra, che si scorge salendo per l’odierna via Umberto. A quel tempo la via Umberto era detta la strada del Fosso a causa di un modesto slargo, il Fosso appunto, che s’apriva lì accanto, nel bel mezzo di quel fitto reticolato di vicoletti e povere abitazioni che ricadevano nell’area dell’odierna piazza Arciduca d’Austria. Sul retro, il palazzetto dava sul tratto iniziale del vico Milio, oggi chiamato vico Montebello. Del fabbricato donna Francesca venne ad occupare il primo piano.

La Lipari dell' '800

Educato con ogni amorevole cura, Giuseppe Policastro concluse gli studi laureandosi in giurisprudenza. Poi, oltre che interessarsi dell’amministrazione dei beni e delle vaste tenute ( ma in siffatte cose - e, a quanto si dice, nella pratica dell’usura – dava ottima prova l’abilità di mamma Francesca) egli, “come si conveniva ad un giovane del suo rango, attivamente partecipò al gioco della politica paesana”[10]nel quale ebbe successo divenendo sindaco. Sindaco dei Borboni e quindi in qualche modo tagliato fuori dei nuovi giochi che si andavano aprendo. Ma il nostro era giovane, era dinamico era fattivo e quindi aveva ancora molte carte che si potevano giocare. E poi in quei giorni erano in molti a convertirsi al nuovo corso e quindi il futuro poteva ancora riservagli delle prospettive. E magari un futuro non troppo lontano visto che presto si sarebbe andati alle elezioni per il nuovo sindaco. Quindi Policastro poteva essere un avversario temibile in una eventuale competizione elettorale… Avversario temibile o capro espiatorio di un regime che si era macchiato certo di abusi e aveva lasciato dietro le sue spalle odi e rancori? Rancori magari nemmeno legati a fatti specifici ma coltivati da giovani che avevano assaporato l’aria nuova partecipando anche alle lotte delle ultime settimane nella vicina Milazzo e ritenevano che la rivoluzione dovesse essere portata più a fondo al di là delle istituzioni, nei confronti dei ceti aristocratici e borghesi che avevano comunque fatto parte del vecchio potere. Ritenevano che andando a sparare a Milazzo avevano acquisito un credito che dovesse essere messo all’incasso, superando le disparità sociali che a lungo avevano subito.

Tutto questo certamente era presente quella mattina del martedì 2 ottobre quando, di buon’ora, gli uomini cominciarono a raccogliersi dinnanzi alla porta del Municipio. Prima una ventina, poi una trentina, poi circa cinquanta. A gruppetti e sparpagliati. E c’era chi andava su e giù per la via del Timparozzo, da Sopra la Civita a Marina San Giovanni, a via del Pozzo per incontrarsi con chi arrivava dal Vallone, da Diana, da Marina San Nicolò e con cui si erano dati appuntamenti fin dal pomeriggio precedente quando la manifestazione era stata decisa. Si doveva manifestare contro il caro prezzi, contro una amministrazione che sembrava immobile, che non risolveva il problema. I benestanti ed i galantuomini – i Marchese, gli Scolarici, i Tricoli, i Bongiorno, i Maggiore, i De Mauro, i Florio, i La Rosa, i Peluso, i Morsillo, i Palamara, i Rodriquez, i Favaloro - se ne stavano chiusi nelle loro case che davano sulla via del Timparozzo che ora si chiamava via del Municipio, spiando da dietro le persiane dei balconi la gente che andava crescendo e che era sempre più rumorosa. Appena più in là vi erano i De Pasquale ed i Policastro. Ma rimanevano chiusi nelle loro case della Marina San Giovanni, come in attesa di qualcosa che doveva succedere, anche i Carnevale, gli Aricò, i Rossi, gli Amendola. Mentre don Onofrio Paino era asserragliato nella sua casa in via Santo Petro. Tutti guardavano nelle strade per vedere chi c’era fra i manifestanti. E c’erano i Marii con a capo Vanni Mario Cannistrà, c’erano i Cappadona, Antonino e suo fratello Nicola che da quando era tornato da Milazzo si credeva chissàcchi, c’erano Giovanni e Giuseppe Ventrici. C’erano insomma tutte le teste più calde dell’isola e molti altri ancora, gente che in città non era mai venuta e scendeva ora dalle campagne per protestare.

Erano chiusi balconi con le persiane abbassate, i portoni sprangati, serrate le botteghe, Solo don Piddu Maggiore, lo speziale, che era anche un grosso proprietario di terre alla Vitusa, a valle S. Angelo, nella contrada ‘u voscu, ad un certo punto aprì la farmacia . E poco dopo anche don Antonio Incorvaja decise di andare al suo Caffè pubblico dove d’estate serviva una granita al limone e all’amarena fatta con la neve che d’inverno infossava a Monte Sant’Angelo in buche nel terreno rivestita di erba fresca e ben coperta da frasche e terriccio.

Finalmente alle dieci quando il cicaleccio si era fatto assordante sul portone del municipio apparve il presidente don Giuseppe La Rosa accompagnato dai due giurati don Michele Scafidi e don Antonino Megna. Subito dalla folla si levarono urla di minacce e il clamore aumentò ma dopo un po’ subentrò il silenzio perché la gente voleva sentire quello che veniva detto. Il presidente disse parole, invitando alla calma ed alla responsabilità e subito passo la parola a don Michele Scafidi che ripetè il discorso che aveva fatto in Consiglio. La penuria dei beni alimentari dipende dalla situazione in cui si trova la nazione che per le isole sono accresciute dalla difficoltà di approvvigionarsi in Sicilia. L’Amministrazione può fare ben poco. Ha calmierato i prezzi e controllerà che questi vengano rispettati. Si spera che la situazione migliorerà nei prossimi giorni. Le parole di don Michele ebbero il potere di far abbassare in qualche modo la tensione. La gente si mise a discutere del calmiere interrogandosi se avesse funzionato e se si era in grado di farlo rispettare. Si discuteva a gruppetti, a capannelli e la gente cominciò lentamente a disperdersi in ogni direzione.

[1] Angelo Raffa nella nota n.119 al testo della E.Melena (In Calabria e alle Isole Eolie nell’anno 1860, Soveria Mannelli 1997, pag.180) osserva che l’ esistenza del Peculio Frumentario, a cui riconduce la cosiddetta “cassa di S. Bartolomeo”, è comunque documentata nell’800 da alcuni atti notarili.. Il Peculio Frumentario era un deposito per il grano per i periodi di carestia, distribuito in cambio di una piccola somma di denaro. Dai documenti citati da Raffa si deduce che a Lipari il Peculio aveva un “depositario della cassa”, un “magazeniero delle fromenti” che a Lipari si trovavano nel Borgo, quartiere il Pozzo, e due “deputati”.

[2] A.Raffa nella nota n. 124 ( idem, pag.182) al testo crede di identificare con don Salvatore Amendola, che alla fine del 1861 compare negli atti del Comune come “assessore funzionante da Sindaco”, oppure don Salvatore Favaloro che sarà Sindaco dal 1864 al 1865.

[3] Angelo Raffa nella nota n. 120 (idem, pag.181) osserva che dovrebbe trattarsi di Luigi Ventrice, sarto di 38 anni, perché era l’unico dei tre uccisi che sia morto per strada.

[4] E. Melena, op. cit., pp.115-116.

[5] G.La Rosa, Pyroologia..ecc., op. cit., vol II, v. “Rollo delle famiglie cospicue de’ Gentiluomini di Lipari, che si trovarono esistenti nella città di Lipari, in tempo della sempre memorabile invasione del barbaresco Ariadeno Barbarossa l’anno di nostra salute 1544” , pp.19-22.

[6] G. La Rosa, op.cit., vol II, pp.30-31. dove si dice che la famiglia Policastro è diramata in diverse casate.

[7] G. Iacolino, La fondazione della Communitas Eoliana agli albori della Rinascenza (1095- 1995), Lipari 1995, pag. 91

[8] G. Iacolino, inedito cit., quaderno VI, pag. 312 a.

[9] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VII, pp.344 e ss.”Nel tentativo che ci proponiamo di ricostruire la dinamica dei fatti di quel martedì di sangue, noi ci affidiamo ai pochi documenti che avanzano ( in primo luogo i registri anagrafici del Comune di Lipari) e a quelle frammentarie notizie – spesso anche contraddittorie e di scarsa attendibilità – che abbiamo raccolto dalla bocca di concittadini non più giovani i quali ci assicurano di avere appreso a loro volta dai più antichi ascendenti. Nostro compito darà esclusivamente quello di vagliare e di legare le varie informazioni in un ordine il più possibile logico e consequenziale”.

[10] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VI pp. 345- 345 a.

Vanni Cannistrà

La rivoluzione raggiunge Lipari

Lipari ed i liparesi di fronte alla spedizione

Una immagine della battaglia di Milazzo

Fra i volontari che combatterono a Milazzo vi erano anche alcuni eoliani. Innanzitutto Giovanni Canale, l’animatore della cellula rivoluzionaria di Lipari, che si buscò due ferite e fu promosso maggiore da Garibaldi sul campo e lo stesso Garibaldi lo nominò governatore provvisorio delle isole Eolie mettendo ai suoi ordini un gruppo di garibaldini per sostenerlo nella liberazione di Lipari. Oltre al Canale altri volontari furono Domenico Pirejra classe 1831, Nicola Cappadona che all’epoca dei fatti aveva 19 anni e Giuseppe Palamara che di anni ne aveva 21 ed era studente in chimica all’Università di Messina. Sicuramente il Palamara, ma probabilmente anche gli altri, una volta avvenuta la capitolazione dei borbonici, tornarono a Lipari con il Canali per procedere alla liberazione delle isole ed alla costituzione della nuova amministrazione.

Ma andiamo per ordine e facciamo un passo indietro. Quando nel mese di aprile corre la notizia in ogni parte della Sicilia che Palermo è insorta e poi anche Messina e le altre città, anche a Lipari ci furono tensioni ed in qualche modo manifestazioni di cambiamento anche forti e violente. Anzi il 17 marzo, prima quindi che avvenisse l’occupazione della Gancia, vi era stata una manifestazione di liberali liparesi che avevano esposto nella Marina di San Giovanni ribattezzata Piazza del Commercio, il tricolore, fissandolo al braccio della statua di S.Bartolomeo[1].

Ma a Lipari vi era una situazione particolare. Da una parte vi erano i carcerati della colonia coatta fra cui diversi politici che speravano in un cambiamento che potesse farli tornare liberi e dall’altra una forte guarnigione militare. Ed è forse proprio per la preoccupazione di questo contingente militare che gli atti di insofferenza assunsero una fisionomia non solo violenta ma anche delittuosa attirandosi l’accusa, da parte, dei borghesi e dei benestanti locali, di brigantaggio. E questi briganti, da qualche anno, si erano manifestati nell’area di Quattropani facendosi sempre più arditi e intraprendenti. Si trattava, si diceva, di caprai ignoranti e analfabeti che avevano dato vita ad una sorta di potere illegale facendo taglieggiamenti, grassazioni, minacce e, di tanto in tanto, anche qualche omicidio. Appartenevano quasi tutti alla banda dei Cannistrà, meglio conosciuta come la banda dei Marii. Si trattava di sei o sette famiglie dove ricorreva frequentemente, almeno nella generazione più giovane che si avvicinava ai vent’anni o li aveva da poco superati, il nome di Mario. C’era Mario Cannistrà figlio di Andrea che era del 1834, Mario Cannistrà figlio di Giuseppe nato nel 1841, Mario Cannistrà di Giovanni nato nel 1841, Mario Cannistrà di Bartolo nato nel 1847, Antonino Cannistrà, Mario Vanni Cannistrà e altri. Il capo sembrava essere Mario Vanni che aveva sposato Grazia Rijitano e si distingueva per il suo fisico possente e il suo abbigliamento rustico e stravagante. Infatti andava in giro con un giaccone e cosciali di pelle di pecora che insieme alla barba incolta ed i capelli lunghissimi che fuoriuscivano da un berrettone di lana grezza che calzava costantemente conferivano alla sua figura un che di selvaggio. Eppure contrariamente a quanto si diceva, Mario Vanni non solo sapeva leggere e scrivere, come altri membri del gruppo, ma teneva in casa molti libri dai quali attingeva quelle idee di giustizia e di libertà che professava e per le quali godevano di considerazione e di rispetto fra i contadini della contrada e delle campagne vicine dove era diventato famoso assieme agli altri del suo gruppo[2]. Comunque i Marii non erano i soli nell’isola ad avere fama di essere irrequieti e violenti. Anche in città si mormorava di appartenenti alle casate dei Cappadona[3] e dei Ventrici[4] che avessero la lingua e anche la mano e qualche volta il coltello facile. Fatto sta che il 1858 ed 1860 si erano registrati a Lipari ben sei “morti violente” un fatto certamente tutt’altro che usuale per una comunità solitamente tranquilla.

Contadini delle contrade

Era sindaco di Lipari in quel tempo don Giuseppe Policastro[5], un trentaseienne avvocato colto e facoltoso che cercò di barcamenarsi in una situazione sempre più difficile e poi nel 1860, nell’isolamento più completo, senza notizie di quello che avveniva all’esterno, solo voci confuse. Soprattutto dette la caccia ai Marii e probabilmente a Vanni Mario che era latitante.

In quei mesi di forti speranze e preoccupazioni l’attenzione dei liparesi fu attratta dal forte fulmine che alle sette della sera del 19 febbraio 1859 si abbatté sul timpano della Cattedrale facendolo rovinare e provocando diverse crepe nella volta. Subito la gente vide in questo evento un presagio negativo magari anche politico data l’incertezza dei tempi. Comunque il vescovo mons. Ideo[6] non frappose tempo in mezzo e fece arrivare da Napoli, in poco tempo, le pietre per la riparazione grazie anche alla somma inviatagli, in tutta fretta, da Ferdinando II per riparare il frontone[7] e magari…per nascondere il presagio.

Le difficoltà del sindaco Policastro

Comunque, dal punto di vista ufficiale, tutto procede come al solito in municipio ed al vescovato fino all’aprile del 1960. Nell’ottobre e nel novembre del 1859 si celebrano con rito religioso in Cattedrale le ultime due ricorrenze dei Borboni: l’onomastico di Francesco II e la commemorazione per il sesto mese dalla morte di Federico II. Ed in Comune ancora nelle sedute consiliari del 1960 si discute normalmente dei problemi dei collegamenti marittimi e dei prezzi annonari. Sui collegamenti marittimi il 13 febbraio si avanzò richiesta al governo di fare eseguire al vapore della tratta Lipari- Messina altre due corse passando così a quattro la settimana.[8]

I prezzi annonari creavano molti malumori. Quelli della carne produssero addirittura una serrata da parte dei macellai ed il malumore crebbe fra la popolazione. Nella seduta dell’1 aprile, l’ultima presieduta da Policastro, si discute proprio di questo malcontento che circola nel paese sia per i prezzi sia per la penuria di merci nei negozi e che si indirizza in particolare nei confronti del sindaco tanto che Policastro nella stessa seduta ritiene di doversi “discaricare per la responsabilità … dopo aver fatto noto al Colleggio lo stato di deficienza in cui attualmente trovasi il paese”.

Che la rivoluzione fosse ormai vicino i liparesi lo intuiscono il 10 luglio quando si sparge la voce che il Duca di Calabria, il vapore proveniente da Messina e diretto a Napoli, proprio nei pressi di Lipari era stato catturato da una corvetta della Marina Dittatoriale Siciliana e dirottato a Palermo.

Quando si ha notizia che Garibaldi ha conquistato Palermo buona parte dei sindaci siciliani spariscono o erano fuggiti o, chi non aveva fatto in tempo, era stato soppresso[9]. Il Policastro se ne va a Salina nelle sue terre sia per sfuggire alle proteste annonarie ed al malcontento dei cittadini in genere, sia temendo una vendetta da parte dei Marii. E dal 13 luglio non compare più la sua firma nei registri del Comune. Non potendo fare conto sulla pubblica amministrazione il governo della Sicilia scrive ai vescovi chiedendo la loro collaborazione e quella del clero “acciocché con la predicazione s’insinui negli animi de’cittadini d’abbracciar questa misura [quella della leva dell’esercito] non come una gravezza, ma come un sacro dovere, gloria vera e degna d’un popolo che vuole conservare la sua libertà[10]”.

Giovanni Casale governatore di Lipari

Quando il 25 luglio Garibaldi, dopo la vittoria di Milazzo, parte per Messina chiama a se il maggiore Giovanni Canale e gli dà disposizioni per l’occupazione di Lipari e delle Eolie. Il contingente militare che era di guardia ai coatti non avrebbe opposto resistenza, se qualche preoccupazione ci poteva essere riguardava la Regia Marina che sorvegliava l’intera area dello Stretto, ma visto che la capitolazione era stata firmata dal colonnello Anzani dello stato maggiore borbonico, anche questa eventualità appariva improbabile. Quindi il Canale prendesse il gruppetto di liparesi che avevano combattuto a Milazzo ed un altro gruppetto della guarnigione locale e andasse a Lipari assumendo le funzioni di governatore provvisorio delle Eolie e lo comunicasse a tutte le autorità.

E così avviene . Tra il 26 ed il 28 il maggiore Giovanni Canale parte per il Lipari con il suo gruppetto, indossando la camicia rossa, un poncho grigio- marrone, un berretto di velluto scuro ricamato. La prima visita sarà per il vescovo Ideo, quindi si recò al municipio sul Timparozzo dove incontrò quelli dei decurioni che non si erano nascosti, i gentiluomini del paese, gli ufficiali borbonici del Castello. Ad essi Canale comunicò la decadenza del Sindaco e del decurionato borbonico, lo scioglimento del corpo delle guardie municipali con il passaggio dell’incarico di pubblica sicurezza alla guardia nazionale e mostrò la sua nomina a Governatore e Presidente del Municipio, firmata da Garibaldi. Dichiarò che riceveva ordini solo dal Governatore della Provincia. Emanò alcune urgenti ordinanze di polizia compreso quella che aboliva la pena del bastone nei confronti dei relegati coatti e infine firmò il primo atto anagrafico, una registrazione di nascita. Era il 29 luglio 1960.

Il Canali annunciò che presto vi sarebbero state le elezioni per il nuovo Consiglio comunale che sarebbe stato presieduto da un Presidente del Consiglio e il Consiglio avrebbe eletto il Magistrato Giuratorio che doveva comprendere il Predente del municipio e due giurati. Il Consiglio comunale sarebbe stato eletto da elettori che sapessero leggere e scrivere e fossero iscritti ai ruoli dei contribuenti con un certo censo: una settantina o poco più[11] . I comizi furono indetti per i primi giorni di agosto. Furono eletti quarantesi consiglieri di cui sette canonici ed un sacerdote, cinque erano i confermati rispetto alla precedente assise, il più anziano e quindi presidente provvisorio era il dott. Antonino Megna.. Fra i consiglieri vi era anche Giovanni Canale.

Anche a Lipari la Guardia nazionale

Il Consiglio si riunisce per la prima volta il 25 agosto per prendere visione di una circolare del Governo del Distretto di Messina sui Consigli civici, ma siccome si tratta dei consigli da eleggere mentre a Lipari questo è giù costituito si procede solo alla nomina del Presidente e del Segretario nelle persone del signor Felice De Gregorio e del signor Giuseppe Mercorella. In un successivo consiglio del 31 agosto si provvide ad alcune sostituzioni e cancellazioni in seno al Consiglio per ricondurlo al numero di quaranta membri, ma non si procedette alla nomina dei componenti del Magistrato Giuratorio che insieme al Presidente del Municipio avrebbero costituito l’esecutivo. Non si parlò affatto del corpo dei vigili urbani come non si parlò dei problemi del Comune. Probabilmente si aspettava che la situazione si chiarisse meglio ed intanto ci si dedicava ai lavori dei campi visto che era arrivata la stagione del raccolto a Lipari come nelle isole minori.

Aveva preso ad operare la guardia nazionale a Lipari e nelle isole[12] mentre Giovanni Canale dovette partire per qualche tempo lasciando il suo incarico ad interim al giurato don Antonino Aricò.

Francesco II a Gaeta

Settembre si apre con le notizie contraddittorie che arrivavano dalla Sicilia e dall’Italia, della coscrizione obbligatoria che era stata imposta dai piemontesi e dello Statuto Albertino che Depretis aveva esteso all’isola, del re Francesco II che si era rinchiuso a Gaeta e di Garibaldi che aveva occupato Napoli, e anche delle camice rosse che erano state sconfitte a Caiazzo. Ma a Lipari si parlava anche dei beni di prima necessità che scarseggiavano, dei prezzi che erano saliti alle stelle e di cui si dava la colpa ai bottegai e agli speculatori, dell’anarchia che ormai sembrava impossessarsi del paese. Così il 23 settembre si riunì il Consiglio sotto la presidenza di don Felice De Gregorio con all’ordine del giorno la nomina delle guardie municipali e la nomina del Magistrato municipale. Presidente a maggioranza di voti fu eletto don Giuseppe La Rosa mentre il dott. Michele Scafidi e il dott. Antonino Megna vengono eletti primo e secondo giurato. Per quanto riguarda la Guardia municipale la scelta era stata fatta cadere , di preferenza, su individui che erano stati assunti nel 1848 e qualche mese dopo dimessi, per cui risultò un corpo di vigili per lo più anziani per la gran parte superiori ai cinquant’anni ed anche, per la gran parte, analfabeti.

Ma il problema che rimaneva grave era quello dei beni alimentari e dei loro prezzi. Che fare? Gli amministratori sapevano che la mancanza di grano, olio e carne dipendeva dallo stato di guerra che ancora affliggeva il territorio del regno per cui l’unica strada, se vera strada si poteva chiamare, era quella del blocco dei prezzi a dettaglio pur con qualche aggiustamento “onde togliere qualunque attentato all’ordine per l’imprudenza dei venditori”. Ed è con questo obiettivo che viene convocato d’urgenza il Consiglio in seduta straordinaria solo una settimana dopo, il 30 settembre che definisce, su proposta del giurato dott. Scafidi i prezzi per tutta una serie di merci: pane, vino, olio, pasta, carne di vacca, di montone e becco, di capra e pecora, e quindi dei pesci dalla cernia, al dentice,alle occhiate, agli scorfani, alle ope, alle morene e mostine, alle aragoste, al tonno sotto sale.

[1] Elpis Melena – In Calabria ed alle isole Eolie nell’anno 1860 , Soveria Mannelli 1997, pag. 116.

[2] Mario Cannistrà di Andrea nato a Quiattropani il il 25 aprile 1834 nel 1870 sarà condannato a venticinque anni di lavori forzati per grassazione. Morirà nel bagno penale di Procisa il 22 luglio del 1871. Un altro Mario Cannistrà detto anche Mariano di Bartolo, nato il 4 ottobre del 1847 verso il 1867 trovandosi in servizio di leva ucciderà un capitano dell’esercito. Sconterà trent’anni in un carcere romano. Tornato a Lipari verso il 1900 vivrà sin oltre il 1920. Queste notizie sui Marii come altre riguardo a Lipari in questo periodo, dove non diversamente indicato, sono presi da Giuseppe Iacolino, indedito cit. Quaderno VII, pp 312-314 e pag. 348.

[3] Un Nicola Cappadona, diciannovenne, sarà a Milazzo a combattere con i garibaldini. Faceva parte di una famiglia numerosa giacchè la madre, Nicolina Mellina, aveva messo al mondo tredici figli e una decina erano viventi nel 1860. Il padre Nicola, detto Sabina, era calzolaio e guardia municipale. Vivevano in una casupola in una stradina sotto le mura del Castello. Oltre a Nicola fra i più attivi vi era il fratello Antonino più anziano di sei anni.

[4] I Ventrice erano un clan di sei o sette famiglie dislocate in vari quartieri della città ed esercitavano i più svariati mestieri. Qualcuno aveva fatto il militare nell’esercito borbonico, vi erano sarti, calzolai, fabbri e agricoltori. Probabilmente erano originari di Ustica e avevano vissuto per qualche tempo a Palermo.